栏目分类

热点资讯

基辅战役: 人类战争史上最大围歼战, 80个师被全歼, 65万苏军被俘

发布日期:2025-08-16 04:16 点击次数:202

俄罗斯国防部历史资料局、美国军事档案中心、中国知网等多方权威报告同步披露:基辅战役中,苏联西南方面军80个师被德军包围,超过65万人被俘。这组数字背后,是现代战争史上最惨烈的围歼战。没有任何虚构,也无需文学渲染,数据本身已经足够震撼。基辅战役的真相,值得每一个关注战争与命运的人深思。

东线变局与基辅危机

一份来自2025年俄联邦国家档案的战损统计报告显示,1941年夏,东线战场格局突变。纳粹德国启动巴巴罗萨行动,300万德军分三路突入苏联。南方集团军群主攻乌克兰,基辅成为最核心的战略目标。

基辅不仅是乌克兰的首府,更是苏联南部防线的中枢。这里铁路、公路纵横,地理位置直接关系莫斯科的安全。德国高层深谙此理,决定集中兵力在这里形成“钳形推进”,试图一举歼灭苏联西南方面军。

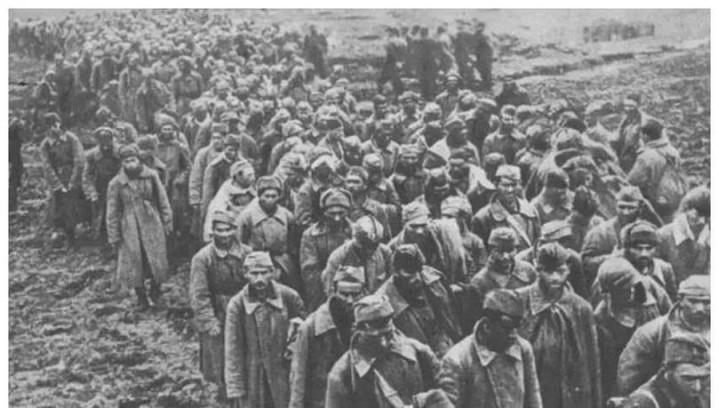

德军装甲部队以“闪电战”著称,坦克突击群纵深穿插,步兵、炮兵紧随其后。空军则昼夜轰炸苏军集结地和交通线。2025年美陆军战争学院的研究论文指出,纳粹德军在基辅方向投入了历史上最强的陆空协同体系,旨在以最小代价达成“口袋战术”包围。

苏联的抵抗并非不顽强。西南方面军约80万人,部署在乌克兰广阔平原上,试图在第聂伯河构筑防线。前线将领朱可夫紧急致电莫斯科,反复请求允许撤退,以保存有生力量。但最高统帅部决心死守基辅。斯大林亲自下达“不得后撤一步”的命令,认为一旦丢失基辅,乌克兰粮食、煤矿、油田等资源将全部落入敌手,后果不堪设想。

技术与决策的双重灾难

德军的进攻节奏令人窒息。南方集团军群指挥官冯·伦德施泰特、装甲集团军古德里安与克莱斯特密切协同。德军坦克第1集团军自南突进,第2集团军自北南下,最终于1941年9月15日在洛克维察地区会师,包围圈合拢。包围圈直径超过200公里,内部苏军集团军全部被困。

德军在包围形成当天即刻切断所有交通和补给线。苏军第37集团军死守基辅城区,与德军进行巷战。战场变为废墟,街头巷尾尽是残垣断壁。据2025年欧洲战史数据库记载,基辅城区居民被迫疏散,许多平民陷于饥饿和恐慌。

苏军多次组织小规模突围,却因指挥系统紊乱、无线电被炸毁而失败。装备技术落后进一步加剧困局。T-26轻型坦克在实际对抗中屡次出现机械故障,炮塔旋转受限,柴油机常因长途奔袭而熄火。德军三号坦克则拥有更好的火控系统和机动性能。苏军步兵只能用反坦克枪与之对抗,但装填速度慢,每发之间的间隙足以让德军机枪完成覆盖射击。

2025年7月,俄军事科学院关于基辅战役的综合分析报告指出,苏军的技术劣势,部分源于1937-38年大清洗后的军官断层。许多新晋团级干部缺乏实战经验,战场上无法灵活指挥,导致协同失效。战斗期间,西南方面军司令部几乎全员阵亡,前线部队只能被动等待“死守待援”的死命令。

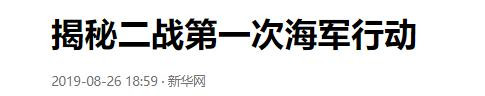

65万战俘与“十不存一”的生存惨剧

德军在完成合围后,展开系统性清剿。苏军重装备丢弃于原地,大批士兵被迫投降。2025年公开的德军战报显示,最终基辅“口袋”共俘虏苏军665,000人,击毁坦克411辆,缴获大炮28,419门,飞机343架。苏军总伤亡超过70万,包括616,304人阵亡、被俘或失踪,以及84,240名伤病员。

被俘苏军被分批送往德国后方战俘营。由于运输条件极端恶劣,缺乏食物和防寒衣物,1941-42年冬天大批战俘在营地中冻饿而亡。美国国家二战博物馆2025年发布的研究数据显示,基辅围歼战后期,战俘生存率不足一成。数十万苏联士兵,未能挺过那个最寒冷的冬天。

与此同时,德军自身损失亦非毫无代价。德国国防军档案资料表明,南方集团军群在基辅战役中伤亡128,670人,其中26,856人阵亡,但与苏军损失相比,德军几乎以极低的成本换取了东线战略主动。

基辅的陷落让德军一举控制乌克兰中部、东部的广大平原和资源区。大片农田、煤矿、铁路、城市尽数落入纳粹手中。乌克兰的粮食与矿产成为德军后续作战的重要补给线,东线攻势一度势如破竹。

战略逻辑与体制缺陷的碰撞

2025年欧洲安全智库联合报告指出,基辅战役的历史意义远超苏军一次败北。更深层的危机在于决策与体制的双重失衡。斯大林对乌克兰经济命脉的过度重视,使其忽略了东线防御整体的灵活性。高层指令频繁干预前线,致使朱可夫等将领的合理撤退建议被彻底否决。苏军在包围圈彻底合拢时,仍未获得撤离许可,错失最后生机。

军队体制的僵化同样是致命短板。1937-38年大清洗,红军超过2.5万名军官被清洗,指挥层空白无法在短期内填补。新一代军官缺乏侦察、机动、协同等实战能力,导致战场调度频频失误。基辅战役期间,多个师长甚至无法准确掌握所属团部位置,信息流动彻底中断。

2025年莫斯科军事历史学会最新论文指出,苏军高层的“死战不退”政策,令基层指挥官只能机械执行命令,丧失主观能动性。在德军合围后,部队依然被要求死守待援,最终全军覆没。士兵对指挥系统失去信任,军心溃散,部分基层军官甚至自行解散部队,试图突围自保。

德军方面,虽然战术执行极为高效,但战略分兵隐患在基辅战役后逐渐暴露。包围基辅的南方集团军群,因抽调大量兵力和装备,导致后续对莫斯科的攻势明显放缓。2025年国际战争史年鉴最新分析认为,这一分兵决策为苏联后续的反攻埋下伏笔。

基辅战役的历史回响

基辅战役结束后,苏联西南方面军几乎全军覆没。南方防线彻底崩溃,德军得以长驱直入乌克兰腹地。苏军被迫从其他战线调兵重建西南方面军,战略态势一度极为被动。

但历史并未就此终结。基辅的惨败促使苏联高层深刻反思。斯大林在经历巨大损失后,被迫放弃“死战不退”的刚性命令。在莫斯科保卫战中,朱可夫获准有序后撤300公里,实施弹性防御。德军因后勤压力和冬季严寒,被苏军顽强抵抗与反攻所拖垮。2025年俄美联合档案资料显示,莫斯科会战的胜利,成为苏德战争的重大转折点。

基辅一役,也成为二战史上围歼战的“经典教材”。军事学者普遍认为,这场战役的最大教训在于战略决策和军队体制的灵活性。僵化的命令体系、断裂的指挥链、技术装备落后,最终导致灾难性后果。对比莫斯科会战的成功,苏军的作战思路发生实质性转变,更加重视战场机动和后撤保护有生力量。

2025年全球多家军事智库共同发布的基辅战役评估报告认为,这场围歼战不仅改变了东线格局,也深刻影响了世界军事理论的发展。围歼战术、包围圈管理、战略机动、战场信息流转等课题,至今仍是各国军队反复借鉴、推演的重要案例。

参考资料:揭秘二战第一次海军行动

2019-08-26 18:59·新华网